|

SETTE MODI DIVERSI PER INIZIARE UNA STORIA

Calogero Diotallevi non era certo un nome molto adatto ad uno scrittore di libri per ragazzi. Per questo aveva accettato senza protestare lo pseudonimo di Zio Remo impostogli dall’editore. Non ci teneva poi tanto ad essere noto sotto il suo vero nome; non era un esibizionista e l’appellativo di Zio Remo, con cui tutti i ragazzini ormai lo conoscevano e lo chiamavano, gli bastava per renderlo felice. La cosa cui più teneva era quella di scrivere dei bei racconti; trovare soggetti interessanti, intrecciare trame avvincenti. Non è facile scrivere per i giovani come taluni credono. “Be’, in fondo, - pensano i più - cosa ci vuole a scrivere un libro per dei marmocchi? Il loro cervello è abituato a bersi tutto”. Che ci provassero un poco e avrebbero capito che non è per nulla facile. Il difficile per Zio Remo, una volta trovato l’argomento, era l’inizio. “Chi ben comincia è già a metà dell’opra”, diceva un proverbio. E lui voleva subito essere a ‘metà dell’opra’, come quel mattino, seduto davanti al suo elaboratore elettronico. Si trattava di un semplice Personal Computer con incluso un progamma di video-scrittura poco sofisticato; ma lui non voleva chiamarlo computer, all’americana, bensì con termini italiani. “Se esistono nella nostra lingua, perché non usarli?”, sosteneva sempre. Zio Remo chiamava quindi elaboratore elettronico il suo computer. Prima di iniziare a battere sui tasti Zio Remo era solito costruirsi una scaletta da seguire suddivisa in capitoli (anche se poi, scrivendo, la fantasia lo dirottava verso altri orizzonti). Poi cercava il genere, una scelta per lui sempre difficile, quasi tragica. E per superare la ‘tragicità della scelta’ aveva trovato un trucchetto letterario: prima di decidere quale genere seguire, scriveva sull’argomento scelto il primo capitolo del futuro romanzo adattandolo ai vari generi. Alla fine avrebbe scelto tra i primi capitoli scritti quello che gli pareva più congeniale e adatto alla storia che aveva in mente e poi proseguiva nei capitoli successivi, lasciando che la sua fantasia si sbizzarrisse sul tema. Più di una volta gli era capitato, come era accaduto al proverbiale asino di Buridano, di non sapersi decidere e allora si affidava al caso. Pronto a ricominciare, se non se la sentiva più di continuare, scegliendo un altro primo capitolo. Quel giorno Zio Remo si sentiva in vena. Si sedette davanti all’elaboratore elettronico, fece crocchiare le dita per renderle più agili e poi cominciò a digitare sulla tastiera:

SCALETTA Capitolo primo

- Il protagonista, di nome Giulio, prende spesso la corriera per recarsi dai nonni dove di solito trascorre tutti i fine settimana. - Durante il percorso assiste a... o gli capita di ... - Descrizione della scena. - Personaggi. - Ad un certo punto capita un incidente... o qualcos’altro... - Reazioni dei presenti. - Reazioni di Giulio.

Una scaletta molto breve. L’essenziale per dare l’avvio. Zio Remo la rilesse e la trovò banale. Ma proprio qui sta l’abilità dello scrittore, si disse: vivacizzare il banale e rendere appetibile e interessante una storia. Per prima cosa, ritenne opportuno scegliere il genere e, si sa, i generi in campo letterario non sono pochi: spaziano dall’avventura, all’umorismo, al giallo, alla fantascienza, alla fiaba-fantasy, all’horror, alla storia, ai ricordi del passato e ad altro ancora. Difficile scegliere. - Come al solito li proverò tutti - borbottò - e, per ognuno, scriverò il primo capitolo. Poi deciderò quale scegliere - concluse. Si soffermò a guardare la scaletta poco invitante. Rifletté alcuni minuti per mettere a fuoco le idee e poi cominciò a battere sui tasti.

TITOLO DEL LIBRO (per ora lasciamolo in bianco)

Genere: Avventura

Capitolo primo La corrida

La vecchia corriera arrancava sbuffando lungo la strada che dal mare si inoltrava nell’entroterra per raggiungere i vari paesi costruiti nel fondo valle le cui case più vecchie sorgevano lungo le sponde di un torrente, mentre le poche abitazioni nuove si ergevano a mezza costa in mezzo a terrazze digradanti e a folte macchie di pini e di uliveti. Il paese dove abitavano i nonni era fatto di case vecchie strette, raggruppate attorno ad un castello diruto in cui nidificavano merli e corvi. Lo abitavano per lo più persone anziane perché i giovani, poco propensi a lavorare la terra, avevano scelto le cittadine lungo la costa per trovare lavori meno faticosi. Solo i vecchi erano rimasti, come cozze abbarbicate agli scogli. Non si allontanavano dai luoghi in cui erano nati e vissuti e, nel caso dei suoi nonni, nessun allettamento, nessuna preghiera da parte dei suoi genitori li avevano stanati dalla loro casa di mattoni rossi per venire ad abitare in città. Di questo Giulio gliene era, un poco egoisticamente, grato perché gli permetteva ogni sabato di lasciare le vie piene di smog per andare a godersi l’aria fresca e pulita della campagna, la calma e la serenità che per sei giorni aveva sognato quando, col capo ciondolante per la noia, guardava il cielo azzurro attraverso le finestre della sua classe. - Giulio, che fai? Studi forse il volo degli uccelli?- lo rimbrottava spesso il maestro, riportandolo alla realtà, mentre i suoi compagni ridacchiavano. E sì, Giulio in quei momenti sognava. Sognava la casa dei nonni e le corse sui prati. Sognava proprio come in quel momento, mentre rivedeva mentalmente il prato che da poco la corriera si era lasciata alle spalle dove pascolavano alcune mucche. Fu il vociare confuso dei passeggeri e il brusco arresto della corriera giunta al capolinea a riportarlo alla realtà. Giulio si guardò attorno e vide la piazza dove la corriera si fermava e dove solitamente il nonno lo attendeva, fumando un sigaro. Ma quel giorno non poté vederlo perché sulla piazza stava accadendo qualcosa di strano e di insolito. Dal finestrino si vedeva molta gente correre a destra e a sinistra, senza una meta precisa, col viso stravolto, quasi fosse inseguita da qualche mostro. L’autista, che si era ben guardato dall’aprire le porte, osservava la scena dal parabrezza mentre i viaggiatori si erano affacciati ai finestrini per cercare di capire che cosa stava succedendo. Le grida di coloro che correvano per la piazza non permettevano di comprenderne la causa. - Arriva! Fate attenzione! - Chiudetevi in casa e sbarrate le porte! - E’ infuriato e soffia come un mantice! - Sì, sì, l’ho visto io raschiare il selciato. Le pietre schizzavano da ogni parte! Chi o che cosa fosse a causare tanto tumulto non era facile capire, finché da una stretta viuzza non sbucò una massa nera, enorme che, dopo aver raggiunto il centro della piazza si arrestò. Giulio riconobbe subito il ’mostro’. L’aveva visto molte volte durante le sue scorribande per la campagna e non gli era mai parso pericoloso, sebbene attorno a lui fosse stato costruito un solido recinto di pali. Chissà che cosa lo aveva fatto infuriare tanto da mettere in pericolo la gente del paese. Il ‘mostro’ era Pablito, il toro nero che Giacinto custodiva poco fuori del paese. Giulio non aveva mai capito a che cosa servisse. L’aveva persino chiesto al nonno. - Nonno, che se ne fa Giacinto di Pablito se non lo aggioga mai all’aratro per arare la terra? - Non è mica un bue! I tori non servono per arare i campi. - E allora a che servono? Nonno Giuseppe aveva guardato verso la moglie prima di rispondergli e nonna Cati gli aveva fatto un impercettibile segno di diniego, che era sfuggito al nipote. - Tu non conosci Giacinto, - farfugliò il nonno. - Quello è un esibizionista e siccome in paese nessuno possiede un toro, lui vuole essere superiore a tutti dimostrando che ne ha uno. Giulio si era accontentato della risposta e ora guardava Pablito che, come qualcuno aveva gridato, sbuffava e soffiava dalle froge nuvolette di fumo. Era proprio ‘indragato come un Minotauro’, pensò, ricordando l’espressione usata da un suo compagno di classe per dire che uno era infuriato al massimo. Pablito dal centro della piazza si guardò attorno e fissò un gruppetto di giovanotti che si erano rifugiati dietro i tavolini del bar. Dopo averli ben inquadrati, il toro raschiò con gli zoccoli anteriori il suolo, quasi ad arrotarsi le unghie, e poi a testa bassa partì alla carica. Incurante degli ostacoli che incontrava, sedie e tavoli che volarono da ogni parte, costrinse i malcapitati a trovar riparo in qualche androne o dietro i tronchi di alcuni platani. Visto che nulla più si muoveva il toro si fermò e prese a guardarsi attorno con gli occhi iniettati di sangue. Poi qualcuno, memore di qualche corrida vista in televisione, cominciò ad agitare un drappo da dietro gli alberi e l’animale non si fece pregare a continuare a caricare qualsiasi cosa si muovesse. Al riparo dentro la corriera Giulio cominciò a divertirsi. Non aveva certo previsto di capitare in mezzo ad una corrida e la cosa gli andava a genio. Vedeva in diretta una scena che gli ricordava il film Quo vadis cui aveva assistito alcune sere prima. Purtroppo in paese non c’era nessuno a fare la parte di Ursus e capace di prendere Pablito per le corna e atterrarlo. Gli improvvisati toreri se ne stavano ben lontani, e si limitavano solo a stuzzicare l’animale. Padron Giacinto, in un angolo della piazza, con le mani tra i capelli, chiamava invano l’animale e intanto pensava a come avrebbe fatto a pagare tutti i danni fatti da Pablito. - Maledetto! Se pesco chi ha aperto il cancelletto lo strozzo! - urlava a tratti, agitando i pugni e poi rimettendosi le mani tra i capelli. Una camionetta dei carabinieri si era, intanto, fermata sulla piazza e due militi avevano imbracciato i fucili, pronti a far fuoco. - Ma che, siete matti! Non vorrete mica ucciderlo, no? - prese a gridare Giacinto. Pablito, vedendo la camionetta dei carabinieri muoversi, partì a testa bassa e, incurante di ogni cosa, affondò le corna nella ruota posteriore, sistemata sul retro dell’automezzo. Si avvertì lo scoppio dello pneumatico forato e, mentre l’animale cercava di liberare le corna, i due carabinieri raggiunsero di corsa Giacinto dietro un platano. - Telefona subito al veterinario, - ordinò il brigadiere al suo compagno, - e spiegagli la situazione. Forse lui troverà il modo di calmare quel bestione. Intanto Pablito, liberate le corna, e frastornato dallo scoppio da lui provocato, riprese a correre a destra e a manca tutto travolgendo e spaccando. Sembrava divertirsi nel prendere di mira le vetrine dei negozi e mandarle a pezzi. Tentava pure di sfondare a cornate le porte, ma quelle erano più resistenti e, tranne qualche scheggia di legno che volava via, non cedevano. - Ecco il veterinario, - disse il brigadiere, vedendo un ometto far capolino da dietro una automobile parcheggiata in piazza. L’uomo imbracciava un fucile. - Ma che fa? - esclamò Giacinto, preoccupato per il suo animale. - Mica vorrà ucciderlo lui! - Stia calmo. Se il toro doveva morire, avrebbe detto a noi di intervenire, - lo tranquillizzò il brigadiere. - Se non l’ha fatto e si è portato un fucile, saprà lui quale sia la soluzione migliore. Il veterinario si appoggiò al cofano della macchina dietro alla quale stava al riparo e cominciò a gridare: “Olé, toro, olé!” per attirare l’attenzione di Pablito. Poi prese la mira. Il toro non si fece ripetere due volte l’invito e attaccò a testa bassa. Quando si trovò a poca distanza, il veterinario sparò. Si udì solo uno schiocco. Pablito non sembrò avvertire nessun dolore e continuò nello slancio, affondando le corna nella portiera della macchina. - La mia Volvo! - urlò una voce. - Giacinto questa cornata la pagherai cara! - disse il padrone dell’auto. Il povero Giacinto affondò ancora di più le mani nei capelli. Il contraccolpo parve frastornare il povero animale. Arretrò verso il centro della piazza e cominciò a traballare sulle gambe. - Che cosa gli accade? - disse Giulio, rivolgendosi all’autista della corriera. - Era l’unico modo per fermarlo. Il veterinario gli ha sparato una siringa piena di tranquillante. Ecco, guarda. Giulio vide il toro nero traballare sempre più; vide le sue ginocchia piegarsi lentamente e poi le gambe cedergli di schianto. Pablito si abbattè a terra dove rimase immobile scalciando sempre più lentamente. - Ecco, ora è finita - disse il veterinario, lasciando il riparo della Volvo ammaccata. - Ora potete imbracarlo in qualche modo e riportarlo nel recinto. La corrida è finita, signori. Le porte della corriera si aprirono e tutti corsero a vedere l’animale steso a terra. Anche Giulio si unì agli spettatori.. - Ti è piaciuto lo spettacolo? - gli disse una voce conosciuta. Il ragazzo si voltò e sorrise al nonno. - Ne avrai cose da raccontare ai tuoi compagni al rientro in classe. Vieni, andiamo a casa. Nonna ci aspetta. Comincerai a raccontarla a lei questa avventura.

Zio Remo rilesse quanto aveva scritto. Giunto alla fine, pensò: “Beh, forse si potrebbe far di meglio. In fondo non è che l’inizio di quella che potrebbe essere una lunga storia. Comunque il primo capitolo c’è. Vedremo come proseguire con i successivi e quali altre avventure escogitare. Direi ora di cambiare genere. E se provassi con l’umorismo?

Genere : Umorismo

Capitolo primo Il vecchio della corriera

Con un cenno della mano Giulio, affacciato al finestrino della corriera, salutò sua madre. Come ogni sabato l’aveva accompagnato alla corriera che lo avrebbe portato dai nonni per passare un breve fine settimana. - Mi raccomando, Giulio, non fare arrabbiare il nonno e ubbidisci alla nonna. - Sta tranquilla, mà. - La donna scosse la testa poco convinta e poi si allontanò lentamente. Giulio si sedette a fianco di un signore anziano, baffuto, il quale teneva in bocca una corta pipa spenta. Davanti a lui c’era una signora grassoccia, dal volto rubizzo solcato da venuzze rosse. Teneva sulle ginocchia un cesto tutto chiuso in cui qualcosa si muoveva a tratti: probabilmente un animale comprato al mercato. Al suo fianco stava un signore vestito alla tirolese con appesa al collo una macchina fotografica e tra le mani un libretto turistico. Un turista evidentemente. - E proprio questa la corriera per Pigna? - chiese. - Sì, - rispose il vecchio. - Dove va, signore? - A Pigna. Mi hanno detto che c’è un gruppo di case che risale al medioevo. Vorrei fotografarlo. Ci vorrà molto prima di arrivare a Pigna? - Dipende dalle fermate e dalla sete del nostro autista, - gli rispose il vecchio. - A lui piace far sosta anche nelle osterie. Comunque un due ore circa. Il turista si immerse nella consultazione del suo libretto. - Ha fatto buone compere? - chiese il vecchio alla donna. - Sì, ho comprato un gatto per mia figlia - rispose accennando al cesto coperto. - Ne ha voluto uno speciale così gli ho comprato un bel siamese. - Speciale - ripeta il vecchio. - Oggi per avere qualche animale speciale bisogna rivolgersi all’estero. E dire che anche qui da noi abbiamo gatti speciali. - E quali? - si intromise Giulio che di gatti se ne intendeva. Erano i suoi animali preferiti. - Ragazzo, hai mai sentito parlare dei Testatonda? - E vedendo che Giulio scuoteva il capo, continuò: - Il Testatonda (o Felis nerviensis come lo hanno classificato gli zoologi) appartiene ad una razza speciale che vive solo in questa valle. Purtroppo è una specie in estinzione. La sua particolarità consiste nel non avere le orecchie e le vibrisse. Vedi, ragazzo, i gatti possono procurarsi il cibo solo cacciando e le prede o le avvertono ascoltandone i rumori con le loro sensibili orecchie; oppure le scoprono intercettandole con le vibrazioni che percepiscono con le vibrisse, quelle che tutti chiamano baffi. Se ne sono privi, per loro sono guai perché non possono procurarsi il cibo. Sono gatti un poco simili a quelli dell’Isola di Man che sono senza coda. Ma la coda serve a poco mentre orecchie e vibrisse sì. - Non ne ho mai sentito parlare - disse la donna. - Lei ne ha visto qualcuno? - Per la verità sì. Ne ho visto un paio alcuni anni fa. Oggi è difficile vederli sia perché ne sono rimasti pochi, sia perché sono timidi e rifuggono dal contatto con gli uomini. Ne hanno timore e perciò vivono nelle macchie dei boschi. - E come mai sono privi di orecchie e vibrisse? - chiese il turista che aveva ascoltato e pareva indeciso a credere al vecchio. - A causa di una maledizione gettata su di loro da un eremita. Così dice una leggenda. La corriera che, nel frattempo, si era messa in moto, attraversava il fondo valle pianeggiante che divideva il mare dai primi contrafforti delle colline. - Vedete quei ruderi laggiù? - disse il vecchio che continuava a parlare con la pipa tra i denti. - Laggiù qualche secolo fa abitava un eremita, un sant’uomo che viveva col poco cibo che qualche contadino gli portava. La sua sola compagnia era una coppia di gatti. La leggenda dice che erano animali molto pigri i quali, invece di cacciar topi, rubavano il cibo al loro padrone. Un giorno l’eremita, stanco di vedere la sua ciotola vuota, si adirò e li cacciò maledicendoli. “Razza di fannulloni e ladri, - disse - andrete raminghi tra i boschi e poiché non volete usare orecchie e baffi per la caccia, i vostri figli nasceranno privi di entrambi.” I due poveri animali scomparvero nel bosco e dopo un paio di anni alcuni cacciatori dissero di aver visto dei gattini privi di orecchie e vibrisse. - Sarei curiosa di vederne uno. Non conoscevo questa rarità, - disse la donna. Per un poco nessuno parlò. La corriera arrancava salendo attraverso vigneti e uliveti. A tratti faceva sosta per far scendere o salire qualche passeggero, poi riprendeva la marcia. - Ci sono anche altre rarità in questa valle, - riprese il vecchio togliendosi di bocca la pipa. - Avete mai sentito parlare delle tarnagasse? - Tarnagasse? - disse Giulio. - E che cosa sono. - Uccelli, anche questi in estinzione. Purtroppo, ragazzo mio, qui da noi il WWF fa assai poco e non si cura della nostra fauna. E dire che la tarnagassa è un uccello molto particolare e varrebbe la pena di salvaguardarlo. - Non ho mai sentito questo nome - si intromise il turista, - e dire che sono quasi un esperto di ornitologia. Che cosa avrebbero di strano queste tarnagasse? - Vede, signore, le tarnagasse (Linneo le chiamò col nome latino di Perdix claudicans) vivono da secoli nella nostra valle. Altrove non so. Sono uccelli grossi come piccioni, dalla testa tonda e dal becco molto appuntito e duro che serve loro per scovare i vermi sottoterra o nella corteccia degli alberi. Hanno un piumaggio il cui colore varia dal rossiccio al cinerino. La loro stranezza consiste nell’avere una zampa, quella sinistra, lunga il doppio di quella destra. - E come fanno a camminare? - chiese Giulio. - Devono trovare il terreno adatto. Le tarnagasse vivono solo sui pendii molto scoscesi e rocciosi, dove possono appoggiarsi con la zampa più lunga sulla parte inferiore della roccia e con la più corta su quella superiore, così il corpo rimane parallelo. Solo che sono costrette a muoversi sempre in una sola direzione e non possono girarsi... - E se desiderano cambiare direzione e vogliono tornare indietro? - Non possono perché se si girano perdono l’equilibrio e cascano giù per il pendio con fatali conseguenze. - E allora sono costrette ad andare sempre avanti? - volle sapere la donna. - Mica detto. Se vogliono tornare indietro camminando, spiccano il volo e vanno a cercare un pendio dalla parte opposta della valle. In parole povere se vogliono andare verso i monti camminano sfruttando i pendii rocciosi che si trovano sulla parte destra della valle; se, invece, vogliono dirigersi verso il mare usano quelli che si trovano sulla parte sinistra. - Mai visto animali simili - disse il turista tirolese.- É sicuro di quello che dice o si sta inventando tutto a beneficio del nostro ragazzino qui presente? Il vecchio battè la pipa sul palmo della mano facendone uscire alcune briciole di tabacco annerito. - Signore, - rispose serio in volto - lei ha mai letto Dante? L’Alighieri? - Si lo conosco abbastanza. - Allora ricorderà un verso del suo poema. Lo scrisse dopo aver visto le tarnagasse quando venne in visita da queste parti. Nell’Inferno Dante, parlando di un’erta scoscesa che stava percorrendo in compagnia di Virgilio e descrivendo come si poteva camminare lungh’essa, dice: “Si che il pie’ fermo era sempre il più basso” per indicare che, per camminare lungo ripidi pendii, l’uomo deve tenere sempre una gamba allungata per reggersi e accorciare, invece, l’altra per poter rimanere in equilibrio. Ebbene, le tarnagasse non hanno bisogno di accorciare una gamba perché ce l’hanno già corta. Evidentemente la citazione dantesca dovette togliere ogni dubbio al turista tirolese. - E perché sono in estinzione e non se ne vedono quasi più? - La caccia e la prelibatezza della loro carne. Un tempo nella valle era famoso il timballo di tarnagasse rosolate nel vino rossese. I buongustai venivano da ogni parte per gustarlo. Questa la causa della loro quasi completa estinzione. - E come si cacciano? - volle sapere Giulio. - Non deve essere facile arrampicarsi lungo le pareti scoscese per catturarle. - Buona domanda, ragazzo. Con le tarnagasse non servono i fucili e neppure le trappole. Basta semplicemente chiamarle dal basso ad alta voce. - Non capisco: perché dal basso? - Vedi, le tarnagasse sono uccelli estremamente curiosi. Come le gazze sono attirate da ciò che luccica, le tarnagasse, invece, sono attratte dal richiamo. Quando se ne vede qualcuna che cammina su un pendio, basta lanciare un grido di richiamo e quella, curiosa per natura, si volta verso il basso, staccando la gamba corta dal terreno e perdendo l’appiglio. Non trovando più dove appoggiarla, la tarnagassa precipita e muore battendo la testa sulle rocce sottostanti. - O bella questa! - fece la donna, infilando la mano nel cestino per calmare il gatto che aveva incominciato a miagolare. - Che peccato non poter più gustare oggi un bel timballo di tarnagassa! - disse con un sospiro il vecchio, guardando attraverso il finestrino, forse alla ricerca di qualche esemplare ancora esistente. - Pazienza! Vuol dire che oggi mi accontenterò di uova in camicia e di piselli ripieni, Me li ha promessi la mia Clelia. Ottima cuoca mia moglie! Anche Giulio guardò fuori. Lui tarnagasse non ne aveva mai viste e, guardando il volto rugoso del vecchio, si chiese se sotto i baffi cespugliosi non aleggiasse un sorriso sornione. Gatti senza baffi e senza orecchie; uccelli con una gamba lunga e una corta! Gli sembravano una bella presa in giro, ma nessuno aveva riso alle parole del vecchio; anzi il turista tirolese lo aveva ascoltato con interesse, specie dopo la citazione dantesca. Che si fosse divertito a prenderli in giro tutti quanti? La voce della donna lo riscosse dai suoi pensieri. - Uova in camicia! E come si cuociono? - E’ semplice. Si prendono le uova e si mettono a bollire per alcuni minuti, poi si sbucciano, si tagliano a fettine e si cospargono di olio e sale. - Ma quelle sono semplici uova sode! - E chi ha detto il contrario. - Lei ha detto uova in camicia: la camicia dov’é? - Non crederà mica che la mia Clelia metta la camicia alle uova, no! Quella la indosso sempre io. Di solito, quando mi metto a tavola, mi tolgo la giacca per cui mangio le uova in camicia. Non è forse così? - spiegò ridendo il vecchio. La donna scoppiò a ridere e così pure il turista. ‘Allora ho ragione io a pensare che quello lì ci ha raccontato un sacco di frottole per prenderci in giro’ - disse Giulio tra sé e sé. - E i piselli ripieni? - Eh no, quelli sono veri. Sulle uova in camicia ho voluto fare una battuta, ma i piselli ripieni la mia Clelia me li cucina veramente. - Piselli ripieni di che? - chiese Giulio. - Come si fa a riempire i piselli. - Una volta che conosci il trucco è semplice, ragazzo. Ti spiego. Tu vai a scuola e qualcosa di botanica ti avranno pur insegnato. Saprai, quindi, che i piselli, il cui nome vero è Pisum sativum, appartengono al gruppo dei dicotiledoni, cioè a quelle piante che hanno il seme diviso in due parti. Se tu apri il seme di un pisello, troverai che l’interno è formato da due semisfere al centro delle quali c’è una minuscola cavità. Ecco, quella è la parte da riempire. - Ma ci sta poco dentro! - Non sono mica ravioli! In quelli ci metti carne e verdura; nei piselli ripieni ci devi mettere qualcosa di particolare e cioè l’olio speziato. La donna ascoltava attentamente. - L’olio speziato - spiegò il vecchio - si ottiene diluendo in un cucchiaio d’olio d’oliva della polvere di paprica, della polvere di noce moscata, di finocchio, di anice, di cumino, di zenzero e un po’ di zafferano. Si ottiene una specie di unguento profumatissimo. Ecco, quello è il ripieno: un ripieno liquido che viene trattenuto dai due emisferi del pisello. - E come si fa a introdurlo nel pisello. - Questo è il segreto. Bisogna usare una siringa per iniezioni con un ago un poco grosso. Si riempie la siringa con l’olio speziato e se inietta una goccia del liquido in ogni pisello. E’ una bontà, ve lo assicuro! - Ma quanto tempo ci vuole per riempire tanti piselli. - Il tempo che occorre. Un buon cuoco sa essere paziente. Son tre giorni che la mia Clelia non fa altro che riempire i piselli. Ciò detto il vecchio si rimise la pipa spenta in bocca e riprese a rosicchiare il cannello. La corriera era intanto giunta nella piazza del paese dove abitavano i nonni e Giulio, salutati i presenti, scese. - Fatto buon viaggio? - gli chiese il nonno che lo stava aspettando. - Ottimo. Un signore anziano ci ha raccontato molte cose interessanti. Guarda, è quello che ti sta salutando dal finestrino. - Il nonno si voltò e rispose al saluto. - Lo conosci, nonno? - E chi non conosce Giacò. Nella valle è quasi un mito. - Ci ha raccontato un mucchio di cose: dei gatti Testatonda, delle tarnagasse delle uova in camicia... - E ci scommetto che vi ha anche parlato della specialità di sua moglie: i piselli ripieni. - Lo sapevi anche tu come si confezionano? - Qui nella valle lo sanno tutti, - rispose il nonno, cominciando a ridere.

Anche zio Remo rise tra sé e sé. Far ridere i suoi lettori era per lui un piacere. Chissà che altro avrebbe potuto o saputo inventare se avesse scelto quel genere per continuare la storia. L’argomento era, comunque, da tener presente.

Genere: Giallo Capitolo primo Furto in economato

Seduto comodamente, Giulio, aspettando con pazienza la partenza della corriera che lo avrebbe portato al paese dei nonni, ripensava agli avvenimenti dell’ultima settimana: la partenza dei genitori, entrambi giornalisti, inviati in missione nel Medio Oriente; il suo momentaneo trasferimento presso i nonni e, soprattutto quanto era accaduto a scuola il giorno prima. L’economo era stato aggredito nel suo ufficio e rapinato di quattro milioni, la somma che aveva appena prelevato dalla banca per far fronte ad alcune scadenze, e il suo migliore amico era stato arrestato con l’accusa di furto. Il tam-tam scolastico, un sistema di voci attraverso il quale si veniva a conoscenza di quanto accadeva nelle varie classi, gli aveva fornito una panoramica generale dell’accaduto. Ma a Giulio non bastava. Figlio di giornalisti, era abituato ad esaminare le notizie e a sondarle fino ad arrivare, per quanto possibile, alle cause che avevano determinato un evento. E poiché si sentiva coinvolto in prima persona (pensava al fermo del suo amico Sandro portato in questura per accertamenti), aveva persino comprato - cosa per lui inusuale - il giornale che riportava l’accaduto. Guardò dal finestrino e, visto l’autista ancora appoggiato al bancone del bar davanti a cui la corriera faceva sosta, si appoggiò allo schienale e apri il giornale sulla pagina della cronaca locale. L’articolo occupava buona parte del foglio. Non accadeva tutti i giorni che avvenisse una aggressione con furto in una scuola media e Brighenti, il cronista locale, un giornalista molto scrupoloso, amico dei suoi genitori, si era sbizzarrito nel riportare puntigliosamente tutti i fatti.

AGGRESSIONE E FURTO A SCUOLA Fermato uno studente

Ventimiglia. Una svolta forse conclusiva hanno assunto le indagini sul grave fatto accaduto presso la Scuola Media’Regina Margherita’. Come abbiamo comunicato nell’edizione di ieri, l’economo GioBatta Papini, al ritorno dalla banca dove aveva prelevato la somma occorrente per pagare alcune fatture arretrate, fu aggredito nel suo ufficio da uno sconosciuto il quale, dopo averlo colpito con un corpo contundente, fuggì dopo essersi impossessato di una busta contenente quattro milioni. A trovare il corpo svenuto dell’economo è stata la bidella. Trasportato all’ospedale in stato di coma non poté rilasciare nessuna dichiarazione alla polizia subito avvertita. Solo nel tardo pomeriggio una studentessa, Simona Allevi, del terzo anno della scuola media, si presentò agli inquirenti. Disse che nel momento dell’aggressione passava per caso nel corridoio dove si trovano tutti gli uffici. Stava per recarsi in segreteria per consegnare un documento. La Allevi solo di recente si è iscritta essendosi i suoi genitori trasferiti da poco nella nostra città. La studentessa si è presentata spontaneamente all’inquirente, il tenente D’Urso della locale sezione di polizia, per fare la deposizione. “Mi trovavo in fondo al lungo corridoio dove ci sono gli uffici e alcune aule, quando ho visto aprirsi una porta. Un ragazzo è balzato fuori e, dopo aver sbattuto l’uscio, si è diretto correndo verso l’altra estremità del corridoio, dove ci sono le scale che portano al pianterreno. “ Ha sentito rumori sospetti? “ No. Ero appena entrata e poi non avrei potuto perché l’ufficio dell’economo si trova oltre la metà corridoio. Mi è, comunque, sembrato strano che uno studente si comportasse in quel modo. Però non erano fatti miei. “ E’ sicura che fosse uno studente? “ E chi altri potrebbe essere in una scuola. “ Poi, che ha fatto? “Io, niente. Mi sono recata in segreteria per consegnare alcuni documenti. Solo dopo che la bidella ha scoperto il corpo svenuto dell’economo, mi sono ricordata di quel ragazzo e ho pensato fosse meglio presentarmi a voi. “ Giusta decisione. Ti ricordi com’era quel ragazzo, che so? il viso, la statura, i vestiti, il modo di camminare... “Era un ragazzo come tanti altri. Non l’ho visto in faccia perché è scappato dalla parte opposta. Posso solo dire che sarà stato alto un metro e settanta, uno e ottanta. Circa il modo di camminare non saprei perché correva. “ Quindi l’hai solo visto di schiena? E com’era vestito. “ Be’ su questo punto sono più sicura: indossava un paio di blue-jeans e un cardigan di color chiaro con un bordino a righe blu tutto intorno al collo, ai polsi e alla parte inferiore del cardigan. Dopo questa deposizione fatta a caldo dalla testimone, il tenente D’Urso ha subito sguinzagliato alcuni agenti col compito di individuare chi, nelle varie classi, indossava un abbigliamento simile a quello descritto. E’ risultato che sei studenti corrispondevano alla descrizione. Dopo aver conferito col questore e avvertite le famiglie, i sei ragazzi sono stati invitati a presentarsi in questura con l’obbligo di indossare gli indumenti che avevano al momento dell’aggressione per un confronto all’americana. Ma, messi di schiena di fronte alla testimone, la Allevi non è riuscita ad individuare il giovane che aveva visto nel corridoio. Solo stamane il colpo di scena. Durante un sopralluogo più accurato nell’ufficio dell’economo, un agente ha trovato sotto la scrivania un bottone dorato. E’ bastato quell’indizio per individuare subito il colpevole. Dopo aver visionato il filmato girato durante il confronto all’americana, il tenente D’Urso notò che al cardigan dello studente S.G. mancava un bottone. Gli altri erano simili a quello trovato nell’ufficio dell’economo. Interrogato a lungo lo studente S.G., di quindici anni, non ha ammesso nulla. Si è limitato a difendersi dicendo che al momento dell’aggressione lui si trovava in palestra, in quel momento deserta, in attesa di una ragazza. “ Quale ragazza? “ Non lo so. Entrando in classe quel mattino ho trovato un biglietto sul mio banco fissato con una puntina da disegno. C’era scritto ‘Ti aspetto alle 9 in palestra. Una che ti ama’ “ E non sai chi è? “ No. “ In palestra è venuta qualche ragazza? “ Non è venuto nessuno. Qualcuno mi ha giocato uno scherzo. Tutti sanno che mi vanto di essere un dongiovanni. “ Ce l’hai ancora il biglietto? “ Sì, eccolo. La polizia non ha ancora chiuso il caso, sebbene tutti gli indizi e la prova del bottone mancante siano contro lo studente. Giulio ripiegò il giornale e rimase pensoso. Non si era nemmeno accorto che la corriera si era messa in moto. Aveva letto l’articolo, ma non l’aveva convinto. Conosceva troppo bene Sandro e non lo riteneva capace di un simile delitto. E poi c’era qualcosa nella sua mente che lo tormentava, anche perché non riusciva a ricordarla. Guardò davanti a sé e vide un giovane seduto. Indossava pure lui un cardigan chiaro, tutto bordato di nero. Un indumento assai comune. La corriera si fermò e il giovane, che evidentemente doveva essere giunto a destinazione, si alzò. Giulio lo vide di schiena. Poi il giovane si girò verso di lui per dirigersi verso l’uscita posteriore. “Ma quello che indossa non è un cardigan” pensò. “E’ un semplice maglione bordato di nero ed è privo di bottoni. Come ha fatto la studentessa ad affermare categoricamente che si trattava di un cardigan se aveva visto solo la schiena del giovane che scappava? Non poteva trattarsi di qualcuno che indossava un semplice maglione?” Per un istante Giulio sentì il volto avvampare. Aveva trovato un appiglio, quello che gli avvocati chiamano un indizio che può far nascere ‘un ragionevole dubbio’. Ma il ricordo del bottone del cardigan di Sandro sul luogo del delitto lo riportò alla realtà. Se Sandro non era il colpevole, chi lo aveva messo sul luogo del delitto? Fu forse lo scossone della corriera che aveva preso una buca a fargli ricordare il particolare sepolto nella sua mente, quel particolare che non voleva venire a galla. Si ricordò all’improvviso di aver notato il giorno prima dell’aggressione che al cardigan dell’amico mancava l’ultimo bottone, quello in basso. Probabilmente Sandro non ci aveva neppure fatto caso perché quando ci si abbottona senza guardare, una volta abbottonato l’ultimo bottone se non se ne trovano altri sotto le dita non si fa alcun caso all’asola rimasta vuota. Giulio si sentì alle stelle. Aveva trovato qualcosa che la polizia ancora non sapeva. Ne avrebbe parlato all’amico di suo padre, il cronista del giornale.

Dopo aver messo il punto a fine capitolo, Zio Remo si congratulò con se stesso.” Come trama per un giallo promette bene - si disse - perché lascia molti interrogativi aperti. Chi è la studentessa che confonde i maglioni con i cardigan? Chi ha inviato il biglietto a Sandro? Come è finito il bottone sotto la scrivania? Chi ce l’ha portato?” Sviluppi promettenti. Ma vediamo ora il genere che stenta a decollare nell’immaginario dei ragazzi.

Genere: Fantascienza

Capitolo primo In volo sulla città

Giunto davanti all’ampio piazzale della Galatick Bank, adibito all’atterraggio degli elicotteri privati e degli elibus, Giulio guardò in alto per vedere se l’elibus di linea era in arrivo. Poche altre persone erano presenti alla fermata sia perché era sabato, sia perché i pochi uffici aperti avevano già ripreso il lavoro e, a quelli ora gli elibus di linea avevano già scaricato impiegati e operai perciò nell’attesa, oltre a lui, c’era solo una bionda tutta fasciata da una grande tuta in fibra acrilica, un ragazzetto che si divertiva a giocare con un apparecchio per videogiochi e una fanciulla con zainetto in spalla che probabilmente andava a trascorrere il fine settimana fuori città, Anche lui andava, come ogni sabato, a trovare i nonni in campagna. Puntuale come al solito l’elibus arrivò e scese lentamente sino a posarsi sulla piattaforma di vetroresina.. Ripartì semivuoto e Giulio ebbe l’opportunità di scegliersi un posto vicino ad un oblò dal quale poteva vedere tutta la città sottostante. Uno scenario che non cessava mai di destare la sua curiosità. Dapprima volse la sua attenzione alle ampie strade con molte corsie dove correvano veloci le macchine spinte da motori solari e guardò i passanti fermi sui marciapiede mobili che li trasportavano fino a destinazione. Ma ciò che più lo affascinava era lo spazio intorno a lui punteggiato da piccoli jet privati, simili a minuscole bolle volanti, da scooters antigravitazionali, da aereotaxi che disegnavano spettacolari traiettorie nel cielo intersecandosi, incrociandosi e sfiorandosi pericolosamente. Pericolosamente fino ad un certo punto perché una specie di airbag speciale fasciava ogni mezzo. Se per caso si scontravano, rimbalzavano lontano uno dall’altro come due palle da bigliardo senza alcun danno a uomini e cose. Giulio aveva letto su un libro che, secoli addietro, esistevano minuscole automobili monoposto, circondate da una spessa corona di caucciù, le quali, procedendo a bassa velocità su una pista di ferro, si urtavano tra di loro con grande divertimento dei guidatori. Nessuno si faceva male come ora non accadeva nulla ai piloti e ai passeggeri, sebbene la velocità fosse talvolta notevole. Gli airbags assorbivano qualsiasi urto. In verità, che non succedesse nulla non era del tutto esatto: infatti, bastava che uno dei due piloti si dimenticasse di inserire il congegno antiurto perché qualcuno ne uscisse con qualche costola ammaccata. Giulio era affascinato da quei velivoli. Gli ricordavano gli oggetti volanti del suo videogame preferito i quali spesso, quando sbagliava nel dirigerli, si scontravano tra di loro, esplodendo in una fiammata. E, talvolta si divertiva a sbagliare volutamente la manovra. - Ma guarda quei due piloti da strapazzo! - mormorò, vedendo un minijet entrare in collisione con un aereotaxi. - Chissà quale dei due ha dimenticato di inserire il comando airbag! Sfortunatamente l’elibus sul quale viaggiava proseguì la sua corsa, impedendogli di vedere i due mezzi volanti rimanere sospesi a mezz’aria in fase di antigravità, e i due piloti, anch’essi con tute antigravitazionali, uscire dalle rispettive cabine, cominciare a discutere standosene anch’essi sospesi nel vuoto per stabilire la colpa e insultarsi a vicenda. Non di rado capitava che venissero a vie di fatto sino al sopraggiungere delle forze di polizia su veloci automotocicli aerei, spinti da potenti razzi a idrogeno liquido. Gli agenti della Spacepolice, oltre a dividere i contendenti, provvedevano ad allontanare i numerosi curiosi che, fermati i loro apparecchi, si ammassavano all’intorno per godersi la scena. Era divertente osservare chi rimaneva coinvolto in un incidente aereo e non di rado capitava che gli spettatori, oltremodo interessati e partecipi, si divertissero ad incitare i contendenti impegnati in un match di boxe spaziale e a scommettere qualche credito su uno dei due. Anche se non l’aveva vista immaginò la scena e sorrise. La ragazza con lo zainetto, seduta davanti a lui, credendo che il sorriso fosse per lei, lo ricambiò. Giulio si sentì a disagio. - Dove vai? - gli chiese. - Dai nonni, come ogni sabato e tu? - All’astroporto, anch’io come ogni sabato. L’astroporto! Il sogno di Giulio. C’era stato una volta sola ed era rimasto affascinato davanti a una fila di razzi pronti per la partenza. Suo nonno l’aveva portato a vedere il traffico aereo e se non l’avesse trascinato via non si sarebbe più mosso di fronte a quello spettacolo. Era impressionante vedere la lunga scia di fuoco che scaturiva dai jet posteriori e ancor più le manovre antigravitazionali, che i razzi in arrivo facevano per riuscire a posarsi dolcemente sulla pista. - Devi partire? - le chiese Giulio. - Purtroppo sì. Tutti i sabati mio padre deve andare sulla stazione polare orbitante e mi vuole con sé. E’ ingegnere astrofisico e si occupa di motori transgravitazionali. Una noia! “Una noia, dice lei!”- pensò Giulio con una punta di invidia. “E pensare che io darei non so che cosa per salire su un razzo!” - Non ti piace viaggiare sui razzi? - Proprio no. Preferirei passare una giornata a terra, in mezzo ad un prato. - Io, invece, sono costretto a passare tutti i sabati e le domeniche nei prati, nella tenuta di mio nonno. Una pizza! Si guardarono e scoppiarono in una risata. - Nessuno è mai contento della sua vita - disse lei. - Peccato non poterci scambiare i ruoli. - Vuol dire che sabato prossimo potremo raccontarci quello che ci è capitato, no? Che ne dici? - propose Giulio. Si scambiarono velocemente gli indirizzi perché l’elibus aveva raggiunto la torre di attracco in prossimità dell’astroporto dove si fermava per una breve sosta. Giulio salutò la ragazza e, attraverso l’oblò, la guardò allontanarsi con un pizzico di invidia. Poi aprì la cupoletta sistemata sopra il suo sedile e guardò verso l’alto. Sopra di lui i due soli che illuminavano e riscaldavano il pianeta rosso brillavano di luce bianca.

Zio Remo rilesse il breve capitolo e si sentì insoddisfatto. Non c’era azione. - Per la verità - borbottò a voce bassa - di fantascienza finora ce n’è ben poca, a parte gli apparecchi volanti, l’antigravità, l’accenno ai razzi e la presenza dei due soli su un pianeta rosso. Ma si può sempre lavorare di fantasia in seguito. La via verso l’infinito e la magia dei razzi col muso puntato verso le stelle l’aveva aperta la ragazza. Bastava seguirla. “Proviamo con un altro genere: la fiaba, ma la fiaba per grandi: la fantasy, una parente della fantascienza.

Genere: Fiaba-Fantasy Capitolo primo Lotta col drago

Da due anni ormai percorreva quella strada, da quando cioè, terminate le elementari, si recava in campagna dai nonni per trascorrervi il fine settimana. Il percorso della corriera dalla città al paese dove la mamma era nata non cambiava mai e lui ormai conosceva ogni punto del percorso, ogni albero, ogni svolta, ogni cascinale. Gli piaceva la calma della campagna, le passeggiate attraverso i boschi, la pesca alle trote nel torrente dove il nonno lo portava spesso. Ciò che, invece, non gradiva era la levataccia del sabato mattino per raggiungere la corriera che partiva alle sette. Quella successiva delle undici non gli conveniva perché accorciava la sua permanenza. E Giulio con i nonni ci stava bene e volentieri. Per cui faceva buon viso a cattivo gioco. Unica consolazione era quella di potersi riaddormentare durante il percorso e di svegliarsi quando la ruvida mano dell’autista, di cui era diventato amico, lo scuoteva per avvertirlo che erano arrivati a destinazione. Una volta seduto comodamente, anche se il sedile era un poco duro e si sentivano le molle, il sonno arrivava subito. In quell’ultima settimana, da quando aveva letto un romanzo sulle avventure di Re Artù, dei Cavalieri della Tavola Rotonda, del Mago Merlino e della perfida Fata Morgana, non faceva altro che sognare mondi incantati e fatati pieni di mostri, draghi, incantesimi, maghi, perfide regine e principesse rapite. Gli bastava solo chiudere gli occhi e via negli anni bui della storia senza date in cui ogni evento magico e surreale era possibile. Anche quel mattino aveva chiuso gli occhi... e subito si era ritrovato in mezzo ad un’ampia radura, ai piedi di un’alta roccia in cui si apriva una grotta. Proprio lì Martin, un troll suo amico e protettore, aveva visto entrare con fare sospetto Morgana, la perfida maga che, si diceva, avesse sottratto la spada Excalibur custodita nella sala dove si riunivano i Cavalieri di Re Artù per aggiungerla ai tesori che aveva accumulato. E sebbene i sospetti fossero caduti su di lei, Morgana era riuscita a convincere tutti della sua innocenza. Tutti tranne lui, Julius, il cavaliere dall’armatura dorata. Dopo quanto gli aveva detto Martin, era sicuro di trovare la spada insieme ai tesori che Morgana custodiva nella grotta. E a riportarla nella Sala dei Cavalieri ci avrebbe pensato lui. L’armatura dorata per lui e la bardatura per la sua cavalcatura, il fido Nuvola di Fuoco, gliela aveva procurata il troll suo amico, facendola foggiare nella fucina dei Titani. Entrambe avevano la caratteristica di resistere ad ogni attacco, anche il più violento. - Ti servirà, amico - gli aveva detto il troll. - Ne avrai bisogno perché Morgana sa difendersi e ha posto a guardia dei suoi tesori il drago Xiim. Quel mattino anche Martin il troll, ben nascosto in mezzo al bosco, arrampicato su un’alta quercia dalla quale poteva assistere al combattimento, guardava l’amico fermo davanti alla grotta. - Xiim, se non vuoi che venga dentro a prenderti e trascinarti per la coda come un vile coniglio, esci! - Julius aveva lanciato la sfida e ora attendeva. Un brontolio cupo, dapprima sommesso e poi sempre più forte tanto da tramutarsi in un urlo continuo, fu la risposta del drago. Xiim aveva accettato la sfida. E si mostrò. Con la sua mole ostruiva tutta l’apertura della grotta mentre la testa raggiungeva l’estremità della rupe. Sormontata da due corna arricciate, e ricoperta da un carapace che nessuna spada o lancia avrebbe potuto attraversare, fissava dall’alto con i suoi occhi feroci, iniettati di sangue, il suo antagonista. Dalla bocca il mostro saettava una lingua biforcuta che passava e ripassava sui denti quasi a voler pregustare un imminente pasto. Ritto sulle zampe posteriori, tozze e possenti, agitava quelle anteriori, più corte, ma non meno micidiali per gli artigli di cui erano dotate. Le apriva e le chiudeva sul petto quasi a voler invitare il cavaliere ad un mortale abbraccio. Due lunghe ali attaccate alle spalle si agitavano producendo un vento che faceva piegare i rami degli alberi tutto attorno. Nel vederlo Martin il troll cominciò a tremare e con lui tremarono tutte le altre creature del bosco, raccolte ai margini della radura per assistere al combattimento. C’erano i pelosi coboldi, gli elfi, gli gnomi dalla gobba puntuta, i centauri nani, i liocorni, i lutini. Ognuno di loro chi in un modo chi in un altro avevano avuto a che fare con le arti magiche di Morgana e molti dei loro compagni erano caduti sotto gli artigli del drago Xiim. Ora stavano in attesa con la segreta speranza che quel giovane temerario avesse la meglio su quell’orrendo e mostruoso gigante alato che rendeva loro impossibile la vita nel bosco. Julius nel vedere il drago immobile, sicuro di sé, pronto alla lotta, si rese conto della difficoltà del suo compito e dell’impossibilità di poter perforare con la spada quel corpo ricoperto di scaglie più dure dell’acciaio. Ma non se avesse usato la lancia e se la punta di ferro, avesse trovato uno spazio tra di esse. E lo spazio esisteva. Glielo aveva svelato il troll. - Dirigi la punta della tua lancia proprio sotto la gola e cerca di affondare il colpo. Lì scaglie non ce ne sono perché altrimenti il drago non potrebbe piegare la testa in avanti. Punta alla gola, Julius, e avrai successo. Quanto il troll vide il suo amico, per nulla spaventato, spronare, lancia in resta, Nuvola di Fuoco verso il suo avversario e vide la lingua di fuoco che saettò improvvisa dalla bocca del drago, chiuse gli occhi. Ma ciò non gli impedì di udire l’orrendo clangore della corazza di Julius e della bardatura che proteggeva Nuvola di Fuoco quando incontrarono il corpo di Xiim, duro al par di una roccia. Il contraccolpo lasciò Julius tramortito, smarrito per un istante, tanto che cadde a terra.... e si svegliò. Giulio si ritrovò sul pavimento dell’autobus, incastrato tra due sedili, con il suo amico autista che cercava di tirarlo su. - Stai bene, Giulio? - gli chiese premurosamente quando lo ebbe fatto di nuovo sedere sul sedile. - Sì, signor Antonio... ma che è successo? - Il solito pirata della strada. Mi si è parato di fronte all’improvviso con la sua moto ed ho dovuto sterzare contro un muretto. Se mai riesco a mettergli le mani addosso... - Poi dopo aver ancora chiesto al ragazzo se si sentiva bene e averne avuto conferma andò a rassicurarsi che altri passeggeri non avessero riportato ferite. Alcuni volonterosi scesero dall’autobus per dare una mano all’autista e il mezzo, con la parte anteriore ammaccata, riprese il cammino. Per qualche chilometro Giulio ascoltò i commenti di chi gli stava vicino. Poi se ne disinteressò: in fondo si era trattato di un banale incidente, di quelli che ogni giorno avvengono lungo le strade. Per cui ripensò al suo sogno, al duello che era iniziato tra il cavaliere Julius e il drago Xiim. Chissà quale era stato l’esito. La cosa lo incuriosiva e per saperlo c’era un solo modo... riaddormentarsi. E fu quello che fece. Chiuse gli occhi... e il viaggio verso i mondi incantati, verso i regni fatati dove la magia e i sortilegi erano una cosa comune, riprese. I mondi magici riapparvero davanti ai suoi occhi e si ritrovò a fianco di Nuvola di Fuoco.

“Questo genere promette bene e potrebbe essere allettante - pensò Zio Remo. - In fondo le fiabe hanno sempre divertito grandi e piccini: i primi quando le raccontano e i secondi quando le ascoltano. - Zio Remo approvò col capo. - Potrebbe essere un’idea continuare su questa tema.” Ma proviamone anche un altro che va di moda, sebbene produca un po’ di batticuore. Ma si sa: ai ragazzi piace aver paura e prendersi di tanto in tanto qualche bello spavento. Rafforza l’adrenalina nel sangue, sostiene qualcuno. Sarà pure così: io ci credo poco, ma val la pena di tentare anche questo genere.

Genere: Horror

Capitolo primo Una cesta piena

Quando si recava dai nonni, Giulio era solito godersi il paesaggio, anche se la strada percorsa dalla corriera, ormai la conosceva a menadito. Ma lungh’essa c’era un punto che gli era poco congeniale. Era quando l’automezzo costeggiava il muro di un cimitero e si fermava proprio di fronte all’entrata, come un comune carro funebre, per far scendere o salire qualche donna in visita ai suoi defunti. A Giulio la fermata davanti al cimitero decisamente non era mai piaciuta. Il basso muretto che circondava le tombe lasciava vedere dal finestrino dell’autobus lunghe file di lapidi, alcune sontuose, altre meno. In molti casi le tombe erano soltanto contrassegnate da una semplice croce di legno che il tempo, le intemperie e i tarli avevano intaccato. Ma il percorso era quello e lui non poteva certo cambiarlo per cui, volente o nolente, doveva accettarlo. Quel giorno le persone in attesa alla fermata erano poche. Oltre ad una anziana signora con due ceste di insalatina novella, porri, carote e altre verdure che parevano appena colte, c’era solo Sandro, il becchino. Era raro che Sandro prendesse la corriera. Preferiva mandare sua moglie a far compere nel vicino paese. A lui piaceva solo starsene in mezzo ai morti, seguire le cerimonie funebri, scavare le tombe e poi ricoprirle di terra. A Giulio quel mestiere dava una strana impressione e gli ricordava le azioni di un cane rognoso che seppellisse le ossa per poi tirarle fuori a piacere. E di cane rognoso il becchino Sandro aveva pure l’aspetto. Magro, segaligno, era sempre pallido, col viso tirato, gli zigomi sporgenti quasi a voler bucare la pelle flaccida. i capelli lisci che sembravano appiccicati al cranio come se fossero unti con chissà quale grasso. La pelle rugosa, vecchia anzitempo, pareva cascargli di dosso, tanto che Giulio pensò che prima o poi doveva cadere per terra a brandelli. Il becchino, di certo in ossequio ad una nota serie televisiva, era stato soprannominato Mortisio per lo strano odore che aleggiava sempre intorno a lui. Le rare volte che si recava nel paese non parlava con nessuno. Scambiava solo quelle poche parole necessarie per indicare ai commercianti la merce da acquistare e poi se ne ritornava al suo amato camposanto a scavar tombe o a pulire avelli. Forse per questo Mortisio puzzava sempre di morto. Quando l’uomo si sedette davanti a lui, Giulio avvertì subito l’odore, anzi quel mattino sembrava più intenso del solito. Teneva sulle ginocchia un cestino ricoperto da un drappo sulla cui pulizia ci sarebbe stato molto da ridire. A Giulio sarebbe piaciuto cambiar posto, ma non voleva dimostrare la sua diffidenza con un atto di scortesia nei confronti del becchino e poi al suo fianco si era seduta la donna anziana con la sporta piena di verdure. Probabilmente non conosceva il becchino e, dopo aver sistemato le due ceste di verdura su un sedile vuoto, cercò di attaccar discorso tanto per ingannare la noia del tragitto. - Vado al mercato a vendere delle verdure. Ci va pure lei? - chiese indicando con un dito il paniere posato sulle ginocchia dell’uomo. - Humm - grugnì il becchino senza degnarla di uno sguardo. Ma quella, per nulla seccata per la risposta o meglio per la non risposta, proseguì: - Che vende, formaggi? - chiese incuriosita. - Be’, sì, ci sono pure quelli - rispose l’uomo. - E sono in buona compagnia. La donna non si accorse del ghigno, subito represso, apparso sul volto del becchino. Giulio lo vide e rabbrividì. Gli sembrò strano che Mortisio avesse risposto. - Di che si tratta? Gorgonzola o formaggio fermentato? - continuò la donna, incuriosita per l’odore nauseabondo che proveniva dal cesto. - Anche e ci sono pure dei sanguinacci in salamoia. Giulio torse la bocca. Guardò i due, la donna in particolare. Sembrava trovarsi a suo agio, nonostante la puzza proveniente dal cestino D’improvviso, gli venne in mente la lezione tenuta il giorno precedente dal professore di scienze. Si era soffermato a lungo a descrivere il corpo umano utilizzando un manichino di plastica riproducente uno scheletro. L’argomento non era stato dei più divertenti, specie quando aveva parlato della macerazione dei cibi che entrano nello stomaco e a tutte le metamorfosi che subiscono. Guardando il becchino, pensò al modo che costui avrebbe usato per trattare l’argomento. Chi meglio di un becchino poteva sapere qualcosa del corpo umano, dal momento che spesso assisteva alla chiusura delle bare o, preparando fosse per i nuovi defunti, dissotterrava da profonde buche scavate nella terra ossa rotte, femori frantumati, teschi e altro ancora? Qualcuno gli aveva raccontato che talvolta i corpi non fossero ancora decomposti totalmente e la pala, sfondato quanto ancora rimaneva della cassa, assi marcite e maleodoranti, affondava in una melma verdastra brulicante di lunghi vermi biancastri. “Dio che schifo!” - pensò. “Per fortuna che a tenere la lezione sul corpo umano era stato il prof, persona assai simpatica. Comunque, a pensarci bene, se al suo posto ci fosse stato quel becchino, chissà quali sensazioni avrebbe suscitato e quale spasso nell’udire i gridolini di paura e di schifo di alcune sue compagne, schizzinose sì, ma sempre curiose e avide di sensazioni particolari. Comunque Giulio non insistette oltre nella sua visione. L’autobus aveva subito ripreso la sua marcia con una accelerata. Probabilmente anche all’autista la fermata davanti al cimitero garbava poco. Però, a pensarci bene, che c’era di pauroso nel fermarsi di fronte al camposanto? In fondo, i poveri defunti se ne stavano tranquilli all’ombra dei cipressi e sotto le zolle senza disturbare nessuno. Perché averne paura? Giulio, pensando al muro di cinta del cimitero, si chiese: “A che serve un muro? Tanto i morti non possono più uscire e quelli che vivono fuori non hanno nessuna voglia di andarci. E quando gli tocca andarci in una bara, non se ne rendono più conto. Ma guarda tu che strani pensieri mi vengono stamattina!” La mattinata non era peraltro allegra e induceva a pensieri strani e morbosi. Le nubi erano basse e a tratti banchi di nebbia spinti dal vento rendevano la visibilità scarsa. E fu la nebbia la causa principale dell’incidente che accadde poco dopo. Un banco più spesso e caliginoso degli altri invase all’improvviso la carrozzabile e l’autobus tamponò un camioncino che aveva improvvisamente rallentato per la scarsa visibilità. L’urto violento riportò Davide alla realtà. Tutti i viaggiatori furono catapultati in avanti e il cestino cadde dalle ginocchia del becchino sul pavimento, rotolò nel corridoio tra i sedili e sparse tutto attorno il suo contenuto. Quando Giulio si rialzò e guardò in basso, cominciò a urlare. Sul pavimento non c’erano forme di gorgonzola, di pecorino e tanto meno sanguinacci puzzolenti. Davanti a lui stava una testa mozza con il sangue nerastro tutto raggrumato attorno al collo e i capelli impiastricciati di liquame puzzolente. Un occhio, uscito dall’orbita, penzolava all’altezza del naso, ancora attaccato ad un lembo di pelle. L’altro era rotolato poco lontano. Una mano mozza, verdastra, puzzolente, lasciava intravedere brandelli di carne dove pascolavano alcuni vermi biancastri e altri scuri. Ossa di vario tipo con pezzi di carne putrida ancora attaccati erano sparsi all’intorno. L’anziana donna, nel vedere quegli orrori e in particolar modo la testa e gli occhi che davano l’impressione di guardarla, svenne. Giulio si precipitò verso l’autista, sempre urlando. Gli chiese di aprire la porta. Scese di corsa e cominciò a vomitare. Mortisio, da parte sua, con calma, si era messo a raccattare quanto si era sparso a terra, lo aveva risistemato nel cesto e lo aveva di nuovo ricoperto col drappo rosso. Poi si era guardato attorno per gustarsi lo scompiglio che il contenuto del cesto aveva creato. Aveva sulle labbra uno strano sorriso e pareva che col suo atteggiamento dicesse: “Bè, che avete tanto da stupirvi: fossi stato un ortolano come questa signora avrei messo nel cesto cavoli e patate. Io sono un becchino, dunque...”

“Mamma mia che roba! - pensò Zio Remo nel rileggere il pezzo. - Ma possono piacere queste cose ad un ragazzo? Molti dicono di sì: anzi alcuni editori sfornano libri di questo genere in migliaia di copie e i ragazzi li comprano e li leggono avidamente. Che i nostri giovani siano depravati o sono solamente avidi di sensazioni morbose? Mi dispiace per loro, ma difficilmente sceglierò questo genere per il racconto che ho in mente. Comunque, a pensarci un istante: che ci faceva il nostro becchino con quei macabri resti? Dove si recava o a chi li avrebbe consegnati o venduti? A pensarci, l’inizio della storia pone alcuni interrogativi cui varrebbe la pena di rispondere” Zio Remo si guardò attorno e lo sguardo gli cadde su un gruppo di libri di storia perfettamente allineati in uno scaffale. ‘Toh! - si disse - e se provassi con un genere serio come la storia?’ Chiuse gli occhi e si mise a meditare finché non inquadrò la vicenda, o almeno l’inizio di quella che avrebbe potuto diventare una storia interessante.

Genere: Storia

Capitolo primo Uno strano viaggio

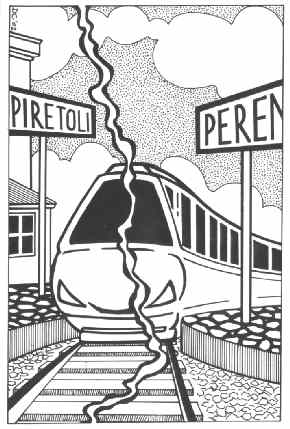

Da quando il giorno prima la radio aveva trasmesso la notizia e un certo Badoglio aveva annunciato a tutti gli italiani che l’Italia aveva chiesto l’armistizio agli Angloamericani, suo padre aveva cominciato ad agire e a ragionare in un modo del tutto imprevisto. Mentre in tutto il caseggiato e per le vie della città la gente si riversava per le strade urlando di gioia per la fine della guerra, lui si era messo freneticamente a preparare due valigie, dove aveva riposto vestiti della moglie e del figlio. - Voi due domattina partirete per il paese. Ho già telefonato ai nonni e vi aspettano. - Ma Giovanni, che dici? Ora che la guerra è finita... Suo padre aveva bruscamente interrotto la moglie. Non l’aveva mai fatto. - Lucia, tu e Giulio domattina partirete! E non discutere! - L’ordine era perentorio. - Ma che temi ora! La guerra è finita. - Sua madre non capiva l’atteggiamento di suo padre e non sembrava disposta a cedere facilmente. - Questo lo dici tu, Lucia. Io non ci credo. Sembra finita ma lo sarà solo quando anche i tedeschi chiederanno l’armistizio. Ma quella è gente che non chiede nulla. - E allora? - E allora partirete - aveva concluso perentorio, senza spiegare il suo pensiero. E così, quel mattino, sistemate le valigie sulla reticella, lui e sua madre si trovavano sulla corriera in attesa che partisse. Davanti a loro stavano seduti due giovani i quali volgevano attorno uno sguardo se non spaurito, almeno sospettoso. Entrambi indossavano abiti che davano loro un aspetto goffo in quanto si vedeva subito che non erano della loro misura. Pantaloni troppo larghi, maniche delle giacche lunghe. Uno aveva una camicia di qualche numero più della sua misura; all’altro si vedevano i bottoni tirare la stoffa. Parlottavano a bassa voce tra di loro in un dialetto che Giulio non riusciva a comprendere. Aveva solo intuito che doveva trattarsi di calabrese o giù di lì. Finalmente la corriera si avviò sputacchiando dal tubo di scappamento un fumo denso che subito il vento di mare disperse. Giunti all’altezza del bivio di Nervia dove la strada si biforca in due tronchi, uno per Bordighera e Sanremo e l’altro per percorrere tutta la Val Nervia fino a Buggio, la corriera svoltò a sinistra e cominciò a costeggiare gli orti e le poche serre rimaste lungo le rive del torrente. Ne erano rimaste decisamente poche perché gli ultimi bombardamenti avevano distrutto tutto o quasi. Giulio conosceva a menadito quella strada per averla percorsa sia in corriera sia in bicicletta e il panorama non gli interessava più. Era attratto dai due giovani trasandati i quali, invece, si guardavano attorno con curiosità quasi non avessero mai percorso quella strada. - E’ la prima volta? - chiese sua madre cui non piaceva restare a lungo in silenzio. - Prego, signora? - Domandavo se è la prima volta che percorrete questa strada. - Sì - disse quello che aveva risposto e che sembrava il più disinvolto. - Da poco ci troviamo in queste zone. Il nostro reggimento era di stanza a Ventimiglia, ma dopo l’annuncio di ieri... - Siete militari? - Eravamo. - Non capisco. - Da ieri, dopo l’annuncio di Badoglio in tutte le caserme si è sparsa una sola voce: “Si torna a casa. Tutti a casa e subito”. Noi militari l’abbiamo presa alla lettera e, gettata la divisa, abbiamo indossato abiti civili, quelli che la gente ci ha donato. Giulio capì la ragione di quelle giacche, camicie e pantaloni così strani. - E perché non aveva tenuto le divise? Il giovane guardò il suo compagno che fece spallucce. - Abbiamo dovuto perché si è sparsa la voce che i tedeschi ce l’abbiano con gli italiani e con l’esercito che ha chiesto l’armistizio. Dicono che non ci perdoneranno mai di averli abbandonati. Ecco perché è pericoloso indossare una divisa. C’è il pericolo di essere arrestati e deportati in Germania. - Quindi voi tornate a casa? - No, signora. - Continuo a non capire. - Vedete, signora, le nostre case si trovano in Calabria e non è possibile raggiungerle... - Forse a nuoto - disse l’altro giovane con un sorriso triste. - Non scherzare Toni - lo redarguì. E poi continuando il discorso, spiegò: - Tra noi e le nostre case c’è la linea Gustav, presidiata dai tedeschi. E’ impossibile oltrepassarla senza essere catturati. - E allora dove andate? - Fin dove ci porta la corriera. Là qualcuno ci attende. - E indicò col dito il Monte Toraggio che si intravedeva sullo sfondo. Giulio guardò la madre che, a sua volta, si guardava attorno smarrita. La corriera intanto si avvicinava alle Casermette, una serie di costruzioni che ospitavano alcune compagnie di soldati, costruite dopo Dolceacqua, e con preoccupazione e curiosità il ragazzo osservava uno strano via vai che rallentava la corsa della corriera. Lungo la strada, a destra e a sinistra della carreggiata due lunghe file di carri, carretti, carriole, biciclette o persone a piedi si dirigevano in sensi opposti. Quelli che ritornavano in paese erano carichi, uomini e mezzi, di sacchi, sacchetti, brande, attrezzi, mentre gli altri si spintonavano per arrivare subito chissà dove. - Ma che sta succedendo? - chiese mia madre. - Quello che si temeva - rispose il giovane. - Tutti i soldati hanno abbandonato le caserme. Tutti i locali sono rimasti incustoditi e la gente ne approfitta. - Ma questo è un furto! - Signora, dopo la fame di tutti questi anni, ognuno pensa a se stesso. In fondo si tratta di cose che tutti loro hanno contribuito a pagare. - Ma è pericoloso! Nelle caserme ci sono anche le armi. - Oh quelle per il momento non interessano ancora nessuno. Di certo in seguito... - Come sarebbe a dire? - Sarebbe a dire, signora, - intervenne il giovane che sembrava taciturno, - che la guerra non è finita, anzi, ora ne incomincia una nuova: una guerra a tre. - A tre! - Sì, quella degli italiani contro i tedeschi; quella degli italiani contro gli italiani e quella degli italiani e dei tedeschi contro gli Angloamericani. A passo d’uomo la corriera passò davanti alle Casermette. Lì il caos era indescrivibile. Giulio vide due file ininterrotte di gente, una che entrava con sacchi, gerle, ceste vuote e l’altra che usciva carica di casse di gallette, di sacchi di farina, di pellame, di scarpe, di indumenti, coperte, materassi, brande e altro. Poi la corriera cominciò a lasciarsi alle spalle il caos e riprese a correre più rapidamente, risalendo la strada che portava a Isolabona dove il nonno li attendeva. Lo trovarono in attesa in piazza alla fermata della corriera. Scaricarono le due valigie e, salutati i compagni di viaggio, li seguirono con lo sguardo finché l’automezzo non sparì oltre il Santuario di Nostra Signora delle Grazie. A casa trovarono la nonna intenta a confabulare con un giovane in divisa militare - Che vuole? - chiese il nonno. - Mi ha chiesto se voglio scambiare la sua divisa con qualche abito smesso, Io non so che fare. - Dagli quel vestito che si trova nel baule e aggiungi anche una camicia e una sciarpa di lana, ne avrà bisogno lassù. - E dei suoi vestiti che ne facciamo. - Bruciali. Giulio guardò verso il Toraggio, il monte che sovrastava tutta la valle. In basso c’era Buggio dove si stavano dirigendo i suoi due compagni di viaggio. Chissà se anche quel giovane che barattava la sua divisa era diretto lassù. Sembrava che il nonno lo sapesse.

Zio Remo appoggiò la schiena alla sedia e spostò indietro le spalle muovendole ripetutamente per sciogliere i muscoli rimasti troppo immobili nella stessa posizione. Si stiracchiò e poi fece il riassunto dei generi che aveva scelto per il suo nuovo romanzo. Sette temi iniziati; sette primi capitoli. Potevano bastare per una scelta e come trampolino di lancio. Lo allettava il numero sette cui attribuiva misteriosi significati. Ma sentiva che qualcosa ancora mancava. Sentiva di doverne aggiungere ancora uno, un genere indefinito che potesse abbracciarli tutti e al tempo stesso lasciare la porta aperta ad altri? Però in questo caso non serviva il primo capitolo: occorreva cominciare dalla fine e scrivere l’ultimo. ‘Una buona idea,’ si disse Zio Remo, chinandosi sulla tastiera del computer.

Genere: (non precisato e da definire)

ULTIMO CAPITOLO Nostalgia

Lo scrittore sospirò e ripensò alla sua infanzia. Giulio il ragazzo di cui aveva parlato e di cui aveva raccontato le avventure, il protagonista dell’inizio delle varie storie, molte delle quali in seguito completate, era lui. Alcune delle vicende raccontate erano vere altre frutto dei suoi sogni e delle sue fantasie; altre ancora erano verosimili. Ovviamente non aveva chiamato il protagonista col suo vero nome: Calogero non sarebbe stato in sintonia col personaggio. Molti anni erano trascorsi, ma, tutte quelle vicende non erano mai uscite dalla sua memoria e spesso lo avevano accompagnato, riaffiorando da un lontano passato, come in una specie di flash-back, così lo chiamano gli inglesi. Noi italiani lo chiamiamo poesia dei ricordi (poesia, anche se i fatti sono talvolta poco piacevoli). Si tratta di una parte della vita che riaffiora: sono volti e cose dimenticate, mai perdute perché vengono in mente quando uno meno se l’aspetta. Rammentava la ragazza del racconto di fantascienza, incontrata sull’elibus (per la verità l’aveva incontrata sulla corriera), se ne era improvvisamente innamorato e in seguito le aveva pure scritto una lettera meditata a lungo e scritta con la passione dei quindici anni (ma mai spedita). Il nome? Perso nei meandri della memoria. Chissà dov’era in quel momento. Ormai era diventata una donna e doveva aver dimenticato il compagno di viaggio che l’aveva guardata con occhi sognanti. Probabilmente per lei il suo era rimasto soltanto un volto tra i tanti e forse neppure quello. Una parte dei brani raccontati appartenevano a fatti veri: tranne, ovviamente, quelli di fantascienza e di fantasy, inventati di sana pianta, quello del Cavaliere di re Artù e quello della testa e della mano mozza fuoriusciti dalla cesta del becchino. Mortisio, però, era effettivamente esistito ed era stato il becchino del paese dei suoi nonni. Un uomo per la verità timido, impacciato e servizievole: come quella volta che aveva trasportato nella cesta un coniglio già spellato e una gallinella spennata al parroco del paese. Quando, dopo l’urto della corriera, erano rotolati sul pavimento, non avevano impressionato nessuno. L’incidente con l’autobus, quasi sempre presente in ogni storia, si era verificato una volta sola, ma era stato l’espediente di cui si era servito per legare tra loro i vari brani raccontati. Ora, lo scrittore, barba e capelli bianchi, occhiali con spesse lenti per aiutare gli occhi stanchi, si trovava di nuovo sulla corriera, felice di ripercorrere la strada che conduceva alla vecchia casa dei nonni dove l’attendeva suo figlio, sua nuora e suo nipote. Il percorso non era cambiato: solo le case dei paesi attraversati erano invecchiate e qualche negozio non c’era più. La piazza in cui il toro Pablito si era esibito in una spettacolare corrida era rimasto uguale. Uguale il paesaggio in cui il vecchio burlone si era divertito a introdurvi uccelli immaginari come le tarnagasse, i gatti Testatonda senza orecchie e senza baffi o a immaginare contorni favolosi di piselli ripieni. Luoghi ideali dove altri ragazzi con un po’ di immaginazione avrebbero potuto dar libero sfogo alla fantasia per vivere altre avventure mozzafiato, da brivido o per assaporare momenti di gioia e di piacere. Tra tutti quei primi capitoli ne aveva scelto uno: l’ultimo, per diverse ragioni. Prima di tutte perché aveva vissuto sulla sua pelle quei due lunghi anni dopo l’armistizio e poi perché i ragazzi come suo nipote dovevano sapere. Scese sulla piazza del paese, aspettò che la corriera si perdesse in fondo alla strada e poi si avviò verso la casa dei nonni dove era atteso. Mentre camminava udì il rumore di un tamponamento. ‘Un incidente come quello delle mie storie’, pensò, ma non si prese la briga di voltarsi.

“LA POULE A’ L’OEUF D’OR”